学术研究

参观须知

开放时间:周一至周五9:00-16:30 (16:00停止入馆)

地址:北京朝阳区定福庄东街一号

红色广播人|徐瑞璋:人民广播第一支“麦克风”

徐瑞璋(1922—2002),又名麦风,江苏南京人,延安新华广播电台第一批播音员,人民广播播音工作的早期实践者。

01 个人生平——抗日烽火中成长的铿锵玫瑰

1938年,正值日本军国主义侵略中国之际,徐瑞璋在武汉上中学,积极参与救亡宣传活动,参加了救亡青年健友会、青年救国团汉口分会,她不仅到街头募捐款物,制作前方抗日战士慰问袋,到医院慰问伤病员,还在汉口街头演出《放下你的鞭子》《打鬼子去》等抗战剧目。武汉沦陷后,徐瑞璋和家人逃至重庆,不久后她离开学校,毅然奔赴革命圣地延安。

1938年7月26日于汉口徐瑞璋16岁,在汉口武汉中学学习

1939年6月,徐瑞璋与友人赴延安途中,穿越关中平原,适逢小麦吐穗,金色的麦浪随风起伏,宛如波光粼粼的海洋,令人心旷神怡。一位与她同行的诗人被这壮丽的景象感染,赠予她“麦风”这一充满诗意的名字,没想到不久后“麦风”真的坐在延安的土窑洞里,成为人民广播事业第一支“麦克风”。

徐瑞璋与丈夫在延安相识

1940年冬,年仅18岁的徐瑞璋进入延安新华广播电台,成为首批播音员之一。1941年春,徐瑞璋调入新华社中文译电室工作。1945年9月,徐瑞璋奔赴东北,开始了新的工作生涯。1957年徐瑞璋从北京医科大学卫生系毕业,后调北京卫生防疫站任流行病科主任、办公室主任、副主任医师。

2002年11月,徐瑞璋因病在北京去世,享年80岁。

02 徐瑞璋与人民广播——发出延安新华广播第一声

1940年春,周恩来领导的广播委员会在延安成立,新华社社长向仲华与中央军委三局局长王诤等人共同负责延安广播电台的筹建工作。为建设广播电台,广播委员会决定从延安女子大学抽调女播音员。1940年秋天,延安女子大学业余剧团演出果戈理的名剧《钦差大臣》,徐瑞璋在剧中扮演铜匠的妻子。在一场戏中,徐瑞璋在钦差大臣面前控诉市长,大段道白像连珠炮般地从她口中迸发出来,情绪激昂,声音洪亮,吐字清楚,不仅赢得了观众的热烈掌声,更为她的播音生涯开辟了重要契机。中央军委三局有关领导正在演出现场挑选播音员,徐瑞璋的表演成了一次播音员考试,她被军委三局“择优”录取了。

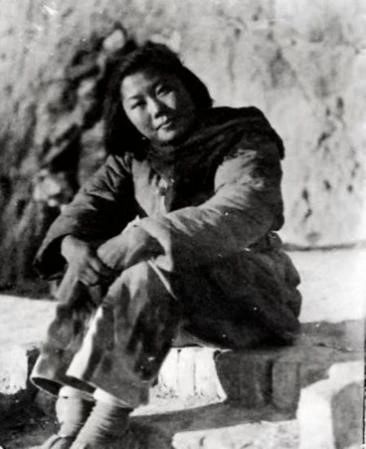

1940年,徐瑞璋在延安

1940年徐瑞璋进入延安台后,立即投入紧张的播音练习,并协助机务工作,打新窑洞,种地,纺线等。徐瑞璋没有播过音,电台的机务主任汤翰璋耐心地教她怎样吐字发音,怎样掌握速度,遇到不认识的字就查字典,电台仅有的小字典都快被她翻烂了。她和一起调入电台的同事姚文每天用《解放日报》练习播音,相互切磋,逐渐掌握了播音的基本要领。

1940年12月30日的夜晚,历史在延安王皮湾村的土窑洞中翻开了新的一页。徐瑞璋用她饱满而坚定的声音,宣告了中国共产党第一座广播电台的诞生:“延安新华广播电台,XNCR,现在开始播音。请记住,我们的频率是:波长61米,周率4940千周。全中国的同胞们!日本侵略者在我们中国的神圣土地上已经横行霸道几年之久。虽然我们的武器薄弱,但我们军队不怕牺牲,英勇杀敌的精神,势不可阻,愈战愈勇……”

在延安,通讯员每天下午从清凉山的新华社广播科送来广播稿。徐瑞璋和同事总是早早进入播音室,点上油灯开始准备,到播音之前基本上都能背下稿件。延安台广播从每晚7点至9点逐步增加到每日两至三次,播送的主要内容是中国军民抗日斗争的主张和消息,国内外新闻,《新中华报》《解放》周刊、《解放日报》社论和重要文章,新华社播发的报道八路军、新四军和全国人民抗日斗争,抗日根据地的建设情况,还有陕甘宁边区政府的重要文告等。

对徐瑞璋来说,在延安台时期印象最深的是关于皖南事变的广播宣传。1940年皖南事变发生后,国民党当局开动宣传机器,制造了很多谣言,还加强了对抗日根据地的新闻封锁,同志们都憋了一肚子气。1941年1月下旬的一个下午,徐瑞璋和同事接到了当天的广播稿——毛主席亲自撰写的《中国共产党中央革命军事委员会发言人为皖南事变对新华社记者的谈话》,看到稿件,徐瑞璋连饭也不吃了,和延安台另一位播音员姚文早早进入了播音室,点上小油灯,一遍又一遍地备稿。播音时间一到,徐瑞璋先播一遍,姚文又重播一遍,两个人就这样反复播送着中国共产党的庄严宣告,她们拼出了全身的力气,想使每句话、每个字都像子弹一样,射向国民党反动派,冬夜的窑洞是寒冷的,可是她们播完音的时候,却已经满头大汗了。

徐瑞璋曾经回忆起延安台是如何办文艺节目的。1941年夏天,毛经东同志听说延安台有一台手摇唱机,就把自己保存的二十多张唱片送给了延安台。徐瑞璋和同志们用这些唱片办起了文艺节目,但是这些唱片,大部分是京剧,反映不出延安火热的现实生活,于是,徐瑞璋和其他播音员又当起了演员——在话筒前唱歌、吹口琴,还邀请鲁迅艺术学院合唱团来电台演唱《黄河大合唱》,由于隔音条件差,演出的时候碰上牧羊人赶着羊群在附近走过,就可能把羊叫声也播进去,形成延安独特的广播风格……

延安新华广播电台的开播,为坚持抗战的民众提供了信心与力量,成为抗日军民心中的巨大鼓舞。徐瑞璋对那段在延安新华广播电台工作的日子充满怀念。上世纪七十年代至九十年代,她曾三次重返延安,在王皮湾新华广播电台工作的那段时光,是她一生中最珍贵的记忆。她一再表示:“延安是我的故乡,是我工作、生活过六年的故乡,是这个革命大摇篮教育我奠定了革命的人生观,教导我相信共产党,永远跟着党、坚持走革命路,教给我工作技能和方法,使我成为一名国家干部。”她表示,虽已年过古稀,但老骥伏枥,追求不变,传统常忆,永葆信念,做一名永不褪色的老延安。

结语

徐瑞璋与人民广播的故事,是一段充满温暖与力量的革命记忆。作为延安新华广播电台的首批播音员,她通过电波将党的政策和胜利的信念传递到广大人民心中。在那些风雨如晦的日子里,她用话筒架起了人民与革命理想之间的桥梁。铭记徐瑞璋,不仅是对一位优秀播音员的致敬,更是对延安精神的礼赞。她那坚定的嗓音仿佛一直在我们耳边回响:“延安新华广播电台,XNCR,现在开始播音……”

内容整理丨姚彦玮 李济楚 于烁塔娜 苏杭 王佳音 张瑾博

美术设计|许艺川 舒奕扬

视频制作|肖洋 王泽涵

排版|许灏辉 衡小芳

责编|陈继东 于宁

编审|牛慧清